풍류

-

기획자는 많이 읽고 보고 느끼고 생각하고 엮으며 만나야 한다. 5월에는 봇물 터진 공연들 여럿 챙겨보기로 결정하고(황당한 스케줄이 되어버림) 아울러 감상평/일기 형식의 메모장도 적어보기로 했다. 팥은 평생 공연을 꽤나 많이 봤으나 그 시간 온전히 즐기고 느꼈으면 됐다, 라고만 여기고 일기장에 한 줄 평 정도만 남겼었다. 일기 자체도 안 쓴 적도 많고. 그래서 한 번도 공연이 어땠는지 더 보기

-

낭독을 하는 날 체리암에 처음으로 방문한 김시인은 일찍 도착했다. 과일꾸러미를 들고 옴. 간식용은 아니었고 <top note>라는 시가 낭독 목록에 있는데 “볕이 잘 들지 않는 바닥에/ 유자, 라임, 레몬,/ 오렌지, 자몽, 귤을 쏟고서 주저앉아”라는 싯구가 등장한다. 볕이 잘 드는 테이블 위에 시트러스 계열의 파과(라고 했지만 내 눈엔 멀쩡해 보인)를 조심스레 올려두었고. 시인은 우리 툇마루에서 낭독회 손님들 더 보기

-

이렇게 시작해보려 한다. 봄은 견디어 와서 견주어 가는 것. 견딤과 견줌 사이의 찰나를 인연이라 한다면, 그 같은 사건은 흩날리는 꽃잎과 머리 내미는 잎사귀의 짧은 악수와 퍽 닮았겠다고. 나는 지금 한산한 골목에 아무렇게나 놓여 있는 의자처럼 멍한 눈빛으로, 그러나 수심을 알 수 없는 눈빛으로 모든 것을 물끄러미 건너보고 있다. 사람들의 웃음소리, 울음소리, 거짓말 같겠지만 섞여 들려오고 더 보기

-

정선의 정물화 강연을 계기로 처음 체리암 한옥을 방문했다. 대문을 지나 마당의 기단에서 신발을 벗고 들어가면 아담한 거실이 있고 오른편 미닫이 문을 열고 닫으면서 공간을 분리할 수 있다. 그 날의 강연에는 정선의 그림들이 한옥 내부의 흰 벽면에 투사되도록 공간을 구성했다. 그림 강연을 계기로 만난 체리암을 가꾸고 있는 기획자 팥과 많은 이야기를 나누면서 11년 전에 처음으로 만들었던 더 보기

-

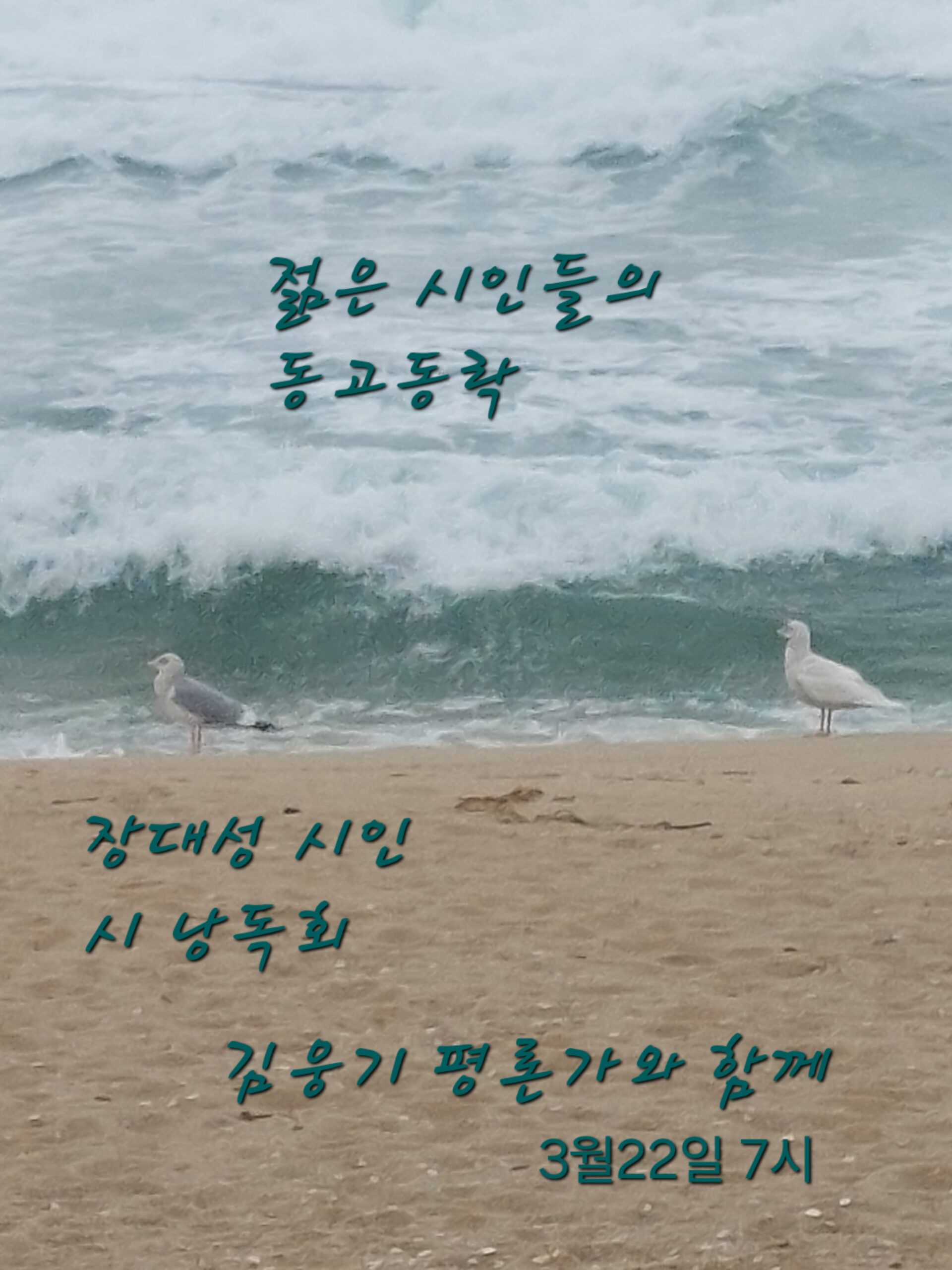

체리암이 시적인 공간이 되길 희망한지 1년이 지나 드디어 [젊은 시인들의 동고동락]의 첫 낭독회를 장대성 시인이 멋지게 시작하였으니 우리에게 뜻깊은 봄의 행사였다. 댄디한 차림의 장시인을 아홉 분의 문인과 시인을 친구로 둔 군인 한 분이 둘러싸고 앉았고, 정각 7시가 되자 장시인이 <복원>부터 낭독했다. 이어 낭독한 <새의 낙법>, <밤이 오겠지>는 이미 발표한 시이고 미발표 시들도 한 꾸러미 소개했다. 더 보기

-

장대성 시인의 시 낭독회를 김웅기(해경) 평론가와 함께 봄날 밤에 진행했다. 말이 주는 울림과 힘, 고뇌와 희망이 퍼져나가는 것을 같이 느꼈다. 낭독한 시는 장대성 시인의 <복원>, <새의 낙법>, <밤이 오겠지>, <겨울밤>, <있잖아>, <건강과 안정> 그리고 김수영의 <봄밤>, 메리 올리버의 <기러기>이며, 김웅기 평론가의 산문 <나무처럼>, <작별>도 함께 했다. 그 중 장대성의 시 2편을 소개한다. 복원 쓰다 만 더 보기