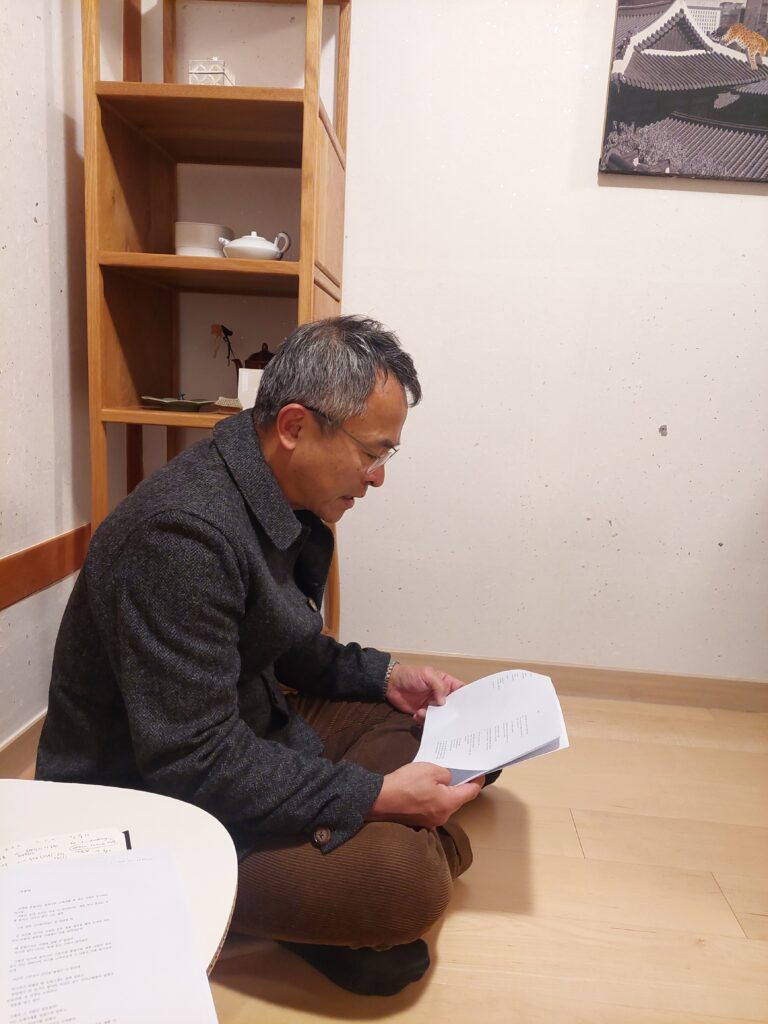

장대성 시인의 시 낭독회를 김웅기(해경) 평론가와 함께 봄날 밤에 진행했다. 말이 주는 울림과 힘, 고뇌와 희망이 퍼져나가는 것을 같이 느꼈다.

낭독한 시는 장대성 시인의 <복원>, <새의 낙법>, <밤이 오겠지>, <겨울밤>, <있잖아>, <건강과 안정> 그리고 김수영의 <봄밤>, 메리 올리버의 <기러기>이며, 김웅기 평론가의 산문 <나무처럼>, <작별>도 함께 했다.

그 중 장대성의 시 2편을 소개한다.

복원

쓰다 만 일기는 자고 일어나면 잊히고

다음 장을 넘길 때

마지막도 없이 끝나버려

그리고 다시 시작되는

그러면 다시 시작해야 하는찬장에서 컵을 꺼내 물을 따르는 일

팔다리를 펴고 허리를 돌리며

충돌하는 뼈마디의 소리를 듣는 일도국에 소금을 더 넣고

숟가락으로 냄비 속을 휘휘 젓다가

주걱에 붙은 밥알을 떼어 입에 넣는다

딱딱하구나 과거라는 건

바깥에 오래 머물러 있어서

돌아갈 수 없게 굳어버린

다짐 같아

그것의 피부를 쓸어내리면 이런 느낌일까

따뜻할까 내 손은

매일 좋아질 거라고 말해 준 올리브나무가 죽었어

밑바닥에서 물이 넘칠 때 알았지

여기 있는 것은 이제 아무것도 아니라고

받아들이지 못하는 것은

나도 마찬가지였는데

나 사실 숨겨 둔 자식이 있어요

그렇게 말하는 막장 드라마가

더는 막되었다는 생각이 들지 않아

거울 앞에서

나는 내가 숨긴 마음이다

나는 내가 훔친 물건이야

드러내려고 하지 않는

굳이 찾을 필요가 없는

발에 먼지가 가득 달라붙어 있어

저녁이구나 내가 아는 어두움이라는 건

익숙한 냄새가 코끝을 찔러서

불을 켜고

일기장을 넘긴다

내가 있다 아주 오랫동안

공전하고 있다

밤이 오겠지

이 마을의 사람들은

죽은 새의 날개를 엮어 부채를 만들어요

속력을 가졌던 깃털로부터

머리칼을 휘날려 보는 것

영혼이 사라진 몸은 굳어도

날개에는 남은 힘이 있다고 믿는 거예요

집의 어른이 죽고

아이였던 내가 마당을 물려받는 동안

뒷산이 쉬지 않고 타오르면서

옆 산에 번지고

집 앞까지 불길이 쳐들어와

갈 곳이 없다는 이야기

밤에도 낮인 듯 밝아서

잠이 들어도 꿈은 못 꾼다는 이야기를

내내 들었습니다

나는 툇마루에 걸터앉아

목줄을 벗어나지 못하는 개를 보며

산들산들 몸을 흔들어요

산이 거대한 숯처럼 보인다거나

멧돼지가 먹기 좋게 익었다며

실없는 농담을 툭툭 던져도

웃음은 불처럼 번지지 않는군요

꺼지지 않는 아픔이 여기 있습니다

나는 허공에 손을 뻗고

이 마을의 풍습은

슬픔이라도 멀리 퍼뜨리고자 하는

끝의 마음이라고 적습니다

그 축축함을 부채로 부쳐

마당이라도 식게 만들겠다고요

산등성이를 넘듯

대문 너머로

발이 발자국을 따라갑니다

밤이 오겠죠

뒤돌아서 방문을 열 때

어떤 말이 들려도

연기처럼 희미하게 기억하도록 해요

새가 먼 하늘을 따라가요