-우에다 쇼지 <모래극장>-

우리는 사진을 찍는다. 습관처럼 기록한다. 찰나에 잊히는 사진도 있지만, 생각날 때마다 꺼내 보는 사진도 있다. 하루 중 거울보다 더 자주 들여다보는 얼굴. 타인의 얼굴. 오래 들여다보고 싶은 마음. 그걸 애정이라 부를 수 있다면 애정이란 무엇일까. 자꾸만 보고 싶게 하는 이 마음은 또 무엇일까. 드넓은 바다부터 내 무릎 위를 기어가고 있는 개미까지. 저 수평선 너머 미지로부터 내 이마를 스쳐 지나가는 바람의 곡선까지. 애정은 보이지 않는 것을 두 눈으로 보고 싶다는 마음일지도 모른다. 어떤 매체로도 온전히 담아낼 수 없는 한 사람의 조용한 바람일지도 모른다. 사진은 그런 것일까. 다른 이의 시선 속에서 나의 애정을 발견하는 일. 그리고 그것에 즐거움을 느끼는 일. 사진을 비롯한 예술의 효용은 그런 것 아닐까.

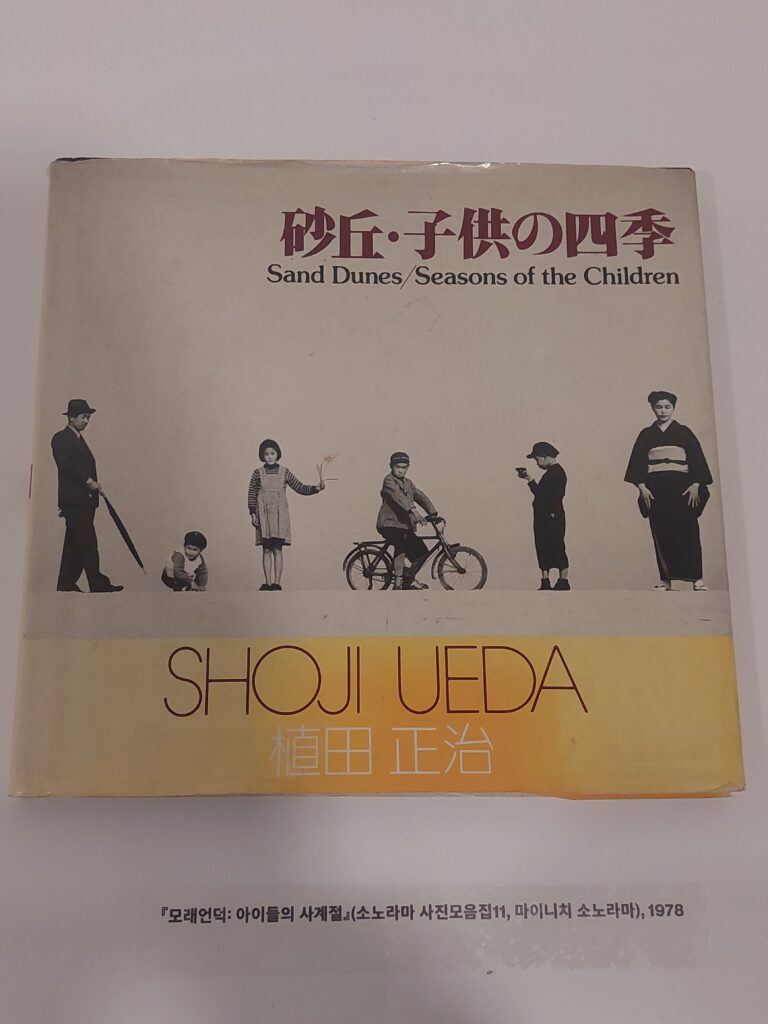

나는 우에다 쇼지의 사진전에서 한 사람의 애정을 발견할 수 있었다. 2024년 가을에서 2025년 3월초까지 회현동에 있는 피크닉에서 전시했던 <모래극장>은 87세를 일기로 생을 마감한 우에다 쇼지의 70여 년이 담긴 회고전이었다. 일생 카메라를 잡고 사진을 찍어온 사람의 마음은 어떤 것일까. 나는 궁금했고. 그 오랜 세월 동안 그를 카메라 앞으로 이끈 힘은 무엇일까. 생각하며 나는 전시를 둘러보았다. 그의 삶을 따라, 그의 시선이 변모하는 것을 감상하며 그럼에도 변하지 않았던 것을 확인했다. 나는 흑백 필름으로 인화된 그의 가족사진 앞에서 한참을 머물러 있었다.

사랑의 형태는 다양하고 표현하는 방식 또한 다양하다. 우에다 쇼지는 그만의 시선을 더욱 잘 보여주기 위해 사진을 연출하였다. 그의 대표작 중 하나인 가족사진을 보면 쇼지는 자전거, 화분, 우산, 모자 등 다양한 소품을 모래사장에 배치한다. 여기에서 소품은 모종의 상징성을 획득한다. 모래사장에 놓인 이질적인 소품들. 관객의 상상력을 자극하며 사진에 활기를 불어넣고 있다. 그것은 그가 바라보는 가족, 그 자체일 수도 있겠다는 생각이 들었고 나는 그의 이런 점에 비밀스러운 편지를 읽는 듯해 은밀한 즐거움을 느꼈다.

이 외에도 우에다 쇼지는 원근법을 적극적으로 이용하여 인물들의 크기를 섬세하게 조절한다. 이러한 연출은 인물 위로 보이는 하늘의 여백을 강조하는데, 인물들의 머리를 따라 삼각형의 구도가 형성되며 사진은 비어 있으나 안정적이며 묘하게 동화적인 감각을 획득한다. 나는 그의 사진에서 경쾌한 리듬을 읽었다. 아마도 이러한 구도에서 발생하는 선과 면이 만들어내는 운율이었을 것이다. 조용한 전시장에서만 들을 수 있는 음악이 있었다. 파도와 갈매기의 울음소리를 닮은 한 소절이 그의 가족사진이었다.

여백. 덜어냄. 흔히 말하는 빼기의 미학. 나는 사진과 미학에 대해서는 잘 알지 못하나 전부 말하지 않음이 때로는 더욱 강렬한 표현이 되기도 한다는 것을 사랑을 통해 알고 있다. 말없이 들여다보기. 한 대상을 다각도로 바라봄으로써 알게 되는 너와 나의 마음. 백 번 사랑을 고백하는 것보다 잠든 애인의 얼굴을 바라보며 나도 잠드는 것. 그런 의미에서 그의 가족사진은 아름다운 여백이다. 하나의 렌즈를 함께 바라보는 얼굴들. 눈부신 빛 아래 찡그리며 셔터가 열리고 닫히기를 기다리는, 닮은 듯 다른 얼굴들. 우에다 쇼지가 말하고 싶은 사랑은 말이 필요 없는 그의 시선 속에 담겨 있었다.

그의 사진에서 사소한 소품과 중요하지 않은 인물은 없다. 모두가 각각의 존재 이유를 지닌 채 남아 있다. 보이지 않는 것을 보여주는 것. 우에다 쇼지가 가진 여백의 힘이며 그가 사진을 찍는 이유였을 것이라고 지레짐작해 본다.

주위를 둘러본다. 나의 작은 집에도 사진이 많이 걸려 있다. 냉장고부터 현관문까지 내가 좋아하는 얼굴들. 함께 찍은 사진들. 사진은 바래져도 기억은 바래지지 않는다. 시간이 지남에 그것이 어느 정도 미화되고 왜곡되었다고 해도 아름다운 건 아름다워서 좋다고 나는 단순하게 생각하고.

얼굴이 다 날아간, 한때 유행하던 이미지 사진부터 다시금 유행하고 있는 필름 사진까지 꺼내본다. 우리는 한때 유행이었다. 그렇게 메모하려다, 끝나지 않는 유행도 있다고 눌러 적었다.

<시인의 사진서랍>

- 작가 함정재

나 꼬마 때 평양에 있을 때

기독병원이라는 큰 병원이 있었다

뜰이 더 넓고 푸름이 가득 차 있었다

나의 할머니가 입원하고 있었다

입원실마다 복도마다 계단마다

언제나 깨끗하고 조용하였다

서양 사람이 설립하였다 한다

어느 날 일층 복도끝에서

왼편으로 꼬부라지는 곳으로 가 보았다

출입문이 반쯤 열려 있었다

아무도 없었다 맑은 하늘색 같은 커튼을 미풍이 건드리고 있었다.

가끔 건드리고 있었다

바깥으로 몇 군데 장미꽃이 피어 있었다

까만 것도 있었다

실내엔 색깔이 선명한

예수의 초상화가 걸려 있었고

넓직하고 길다란 하얀 탁자 하나와 몇 개의 나무의자가 놓여 있었다.

먼지라곤 조금도 찾아볼 수 없었다

딴 나라에 온 것 같았다

자주 드나들면서

매끈거리는 의자에 앉아 보기도하고 과자조각을 먹으면서 탁자 위에 뒹굴기도 했다.

고두기(경비원)한테 덜미를 잡혔다

덜미를 잡힌 채 끌려 나갔다

거기가 어딘줄 아느냐고

‘안치실’ 연거퍼 머리를 쥐어박히면서 무슨 말인지 몰랐다.<아데라이데>, 김종삼

*우에다 쇼지의 전시를 보고 좋아하는 시인의 시가 떠올랐다.

여백이 주는 아름다움을 나는 이 작품을 통해 처음 배웠다.