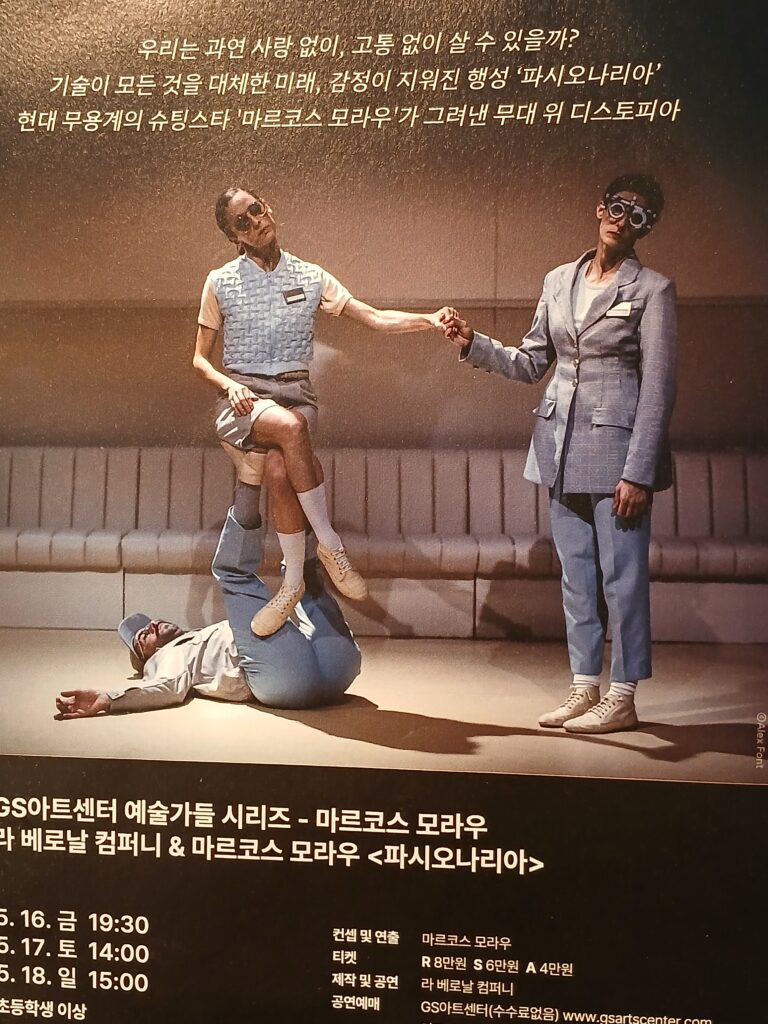

- 5월16일 7:30 GS아트센터> La Veronal & Marcos Morau의 PASIONARIA 무용, 곰과 관람

5월초에 봤던 플라멩코 공연의 스페인 안무가 모라우의 또 다른 무용 공연 <파시오나리아>도 내친 김에 보러 갔다.(2018년 창작 작품) ‘라 베로날 컴퍼니’는 모라우의 실험적인 예술 정신을 담은 바르셀로나 창작집단인데 수면제 이름 ‘라 베로날’에서 이름을 따왔다. 이 공연에서는 새로운 행성(우리의 우주와 닮았지만 다른 곳)을 상정하고 현재의 기술적 유토피아가 악몽이 되어버린 모습을 소개한다. 이 행성에서는 로봇같은 존재들이 ‘열정적으로’ 무언가 바삐 돌아다니기만 할 뿐 영혼이 없어보이고 길을 잃고 헤매는 모습이다.

Rembrandt나 Caravaggio의 어둑한 그림이 빛에 대한 이야기이듯, Pasionaria에서 강조하고자 하는 것은 그 안에 없는 것, 그 안에 결여된 것 전부이다. 우리는 무용수의 신체와 무대를 빈 자리와 공허, 열정의 완벽한 결핍을 깎아내어 드러내는 공간으로 활용한다. Pasionaria는 두려움이란 추상적 존재를 객관화하여 운이 좋으면 이것을 몰아내 보겠다는 어리석은 시도에 지나지 않을지도 모른다.

마르코스 모라우, 프로그램 노트에서 발췌

요즘 특히 와닿는 주제임이 틀림없다. AI가 판을 치는 세상에서 우리 모두 한 치 앞도 예상하기 힘들다. 심지어 [한 치 앞], 이 표현의 띄어쓰기도 AI의 주장으로는 한 단어로 붙여 써야한다고 주장을 하네! 기가 막히다, 이렇게 틀린 말도 버젓이 내놓고. ‘파시오나리아’에 사는 로봇인류는 역시 현재 인류와 똑같이 계속 바쁘다. 옷은 깔끔하고 화사하게 입었으나 무표정한 얼굴로 끊임없이 택배를 옮기며 계단을 오르내리고, 닫힌 문을 연신 두드리고, 울려대는 전화를 받아도 소통은 불가능하다. 그들의 완벽해보이는 몸도 마음대로 움직여지지 않을 때가 꽤 있다. 그래도 허우적대며 기다리다보면 옆에서 도와주는 동료가 오곤 한다. 주인공들이 목적도 불분명한데 상자를 힘겹게 계속 옮겨야 한다는 것이 참 위트가 있고 반갑기도 하다. 기술이 더 발전한 세계에도 여전한 구식의 문명 행태가 존재한다는 것이.(일부러 옛날 전화기를 소품으로 쓴다.) 마치 하이테크 세상을 사는 오늘날에도 여전히 센 바람에 뒤집어지는 우산 문제를 해결 못한 것처럼.

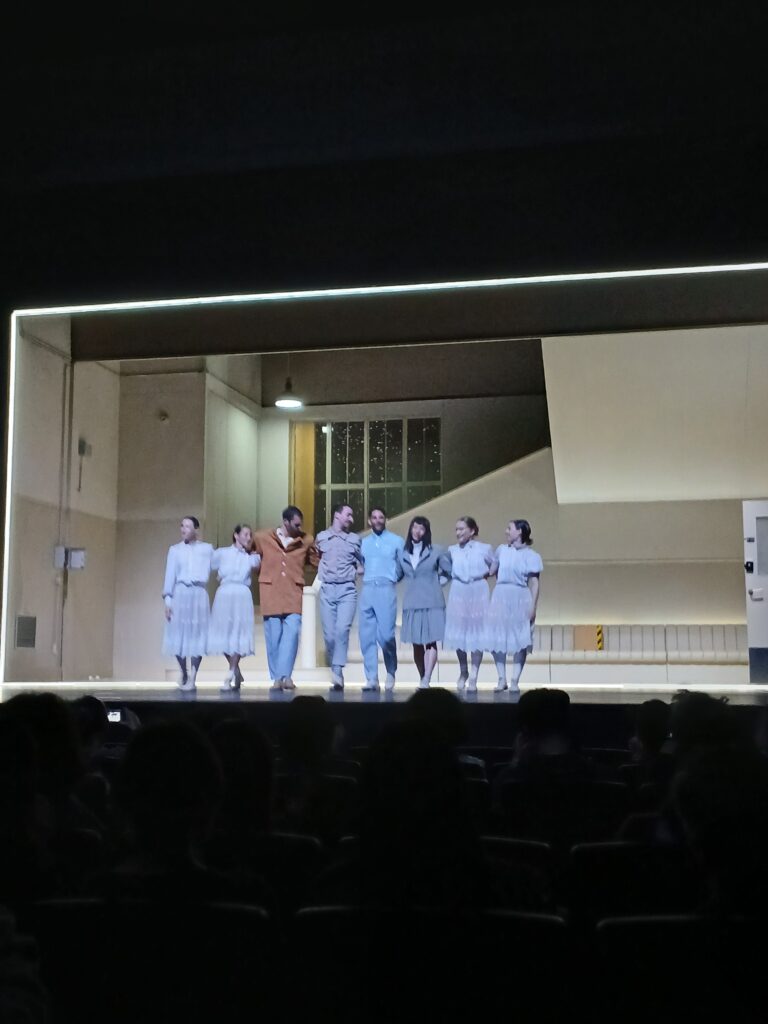

처음부터 끝까지 네온 직사각형 테두리 속에서 연극의 장면 같은 무용극이 펼쳐지는데 TV스크린 속을 계속 들여다보는 기분을 안겨줬다. 절정을 향해 가면서 무한 루프가 반복되는 시퀀스가 있는데 유일한 동양인 무용수가 계단에서 넘어지며 소리치는 연기를 소름끼칠 정도로 여러 번 똑같이 구현해내 신기했다. 이 부분은 영락없이 빌 머레이(체리지기들이 매우 좋아하는 배우)와 앤디 맥도월이 나오는 Groundhog Day(사랑의 블랙홀, 1993년 영화)를 상기시켜준다. 인간이면 어떤 반복 속에서도 무언가 새로운 것을 느끼거나, 적어도 의지가 있다면 느낄 수 있는데 파시오나리아 행성의 로봇인류는 그런 능력이 있을지 물음표를 달고 관찰하게 만든다. *’사랑의 블랙홀’ 영화 리뷰 https://m.blog.naver.com/zzupzzup2/222111054895

*나무위키에 ‘사랑의 블랙홀’ 찾아보면 재밌는 정보가 가득하네. 오랜만에 이 영화를 다시 보니 배우들이 지금에 비해 너무 젊어 생소하다.(같이 늙어가는 느낌) 그런데 이 영화는 언제나 후반부로 갈수록 졸고있는 나를 발견한다.

모라우는 프로그램 노트 말미에 다음과 같이 말한다.

<파시오나리아>에서 삶은 마치 시뮬레이션, 끝이 없는 탈출구와 같다. 여기서 우리는 몸들이 고통을 받는지 놀고 있는지, 자기 시간과 욕망의 주인인지 아닌지, 아무도 이해 못할 낯선 논리를 따르는 것은 아닌지 알지 못한다. 이에 대한 답은, 이 모든 것과 우리 삶의 아주 기묘한 유사성을 믿지 않는다면 무의미할 것이다.

마르코스 모라우의 작품을 5월달에 두 개를 연달아 본 소감: 각기 연극 한 편을 본 것 같은 무용 공연이라는 점이 특히 흥미로웠다. 이야기를 마구 상상하게 되는 무용극이다. 결국 인간이 외연만 세련되고 살기 좋아보이는 세상은 구현했으나 여실히 인간다움의 부족으로 서로 망하는지 모르게 부서지고 망가지고 있음을 고발한 작품이다.

https://numeridanse.com/en/publication/pasionaria

- 5월17일 3시 세종문화회관 M씨어터> 스웨덴 안무가 Johan Inger의 두 작품 Walking Mad & Bliss 무용(서울시발레단), 지은과 함께 관람

워킹 매드(2001년작): Ravel의 <Boléro>로부터 영감을 받은 작품. 예매할 때 이 사실을 보고 좀 주저했다. 왜냐하면 나는 ‘볼레로’의 반복, 즉 1분짜리 선율이 17 차례 반복되는 것을 끔찍하게 느끼는 사람이다. 어떤 말이나 음의 반복을 정말 싫어한다. 그런데 걱정과는 달리 요한 잉거의 작품에서는 전혀 지겹지 않게 이 곡을 살려냈다. 그 뻔한 크레센도로 연출하지 않았던 것이다. 공연 리플렛에 의하면 “잉거는 볼레로 특유의 반복적인 멜로디와 강렬한 리듬이 진지함을 유지하면서도, 지나치게 반복적이고 과장되어 키치한 부분에 초점을 두었다. 볼레로의 리듬과 함께 무대 위 ‘벽’을 넘나들며 만들어내는 인간관계와 감정의 다양한 움직임을 만나볼 수 있다.” 무용수들이 무대 중앙의 나무 펜스에 몸을 마구 던지거나 올라타거나 그 위에 앉아있거나 다양한 동작들을 선보이는데 음악의 단순한 리듬과 대비된다. 무용수가 벽에 자신의 몸을 패대기치듯춤을 출 때 관객이 마치 멍드는 것 같은 느낌이 들 정도로 실감났는데 또 아무렇지도 않게 회복하여 가벼운 몸짓을 보여주기도 한다. 이렇게 일부러 불편하게 하는 점이 현대무용의 묘미이기도 하다. 고전극에서 느낄 수 없는 자극을 받기 때문에. 잉거는 여러 형태와 상황에 처한 인간관계를 그리며 나중에 다소 무거워보이는 겉옷을 하늘로 던지는 동작을 넣어 관계 또한 초월하고자 하는 의지를 보이는 것이다.

이해가 잘 안되는 제목에 대한 설명을 찾아보기 힘들었는데 겨우 찾음: 소크라테스의 말에서 영감을 얻었다고 한다. 우리의 최고의 재능은 광기어린 상태에서 발휘된다.

Socrates: “Our greatest gifts come to us in a state of madness.” 그래서 ‘미친 척하고 걸어보기’인가보다. 그런데 난 나의 최고의 재능(멀티태스킹이 좀 잘 되는 편)을 바쁘디 바쁜 속에서 발견하지, 미친 상태까지는 아닌 것 같다. 소크라테스와 의견이 다른 나.

https://www.balletsdemontecarlo.com/en/repertoire-guest-inger-walking-mad

https://www.hani.co.kr/arti/opinion/column/1137806.html

블리스(2016년작): 산뜻한 차림의 무용수들이 재즈 피아니스트 Keith Jarrett의 전설적인 1975년 앨범 <The Köln Concert> 선율에 맞춰 그야말로 blissful(행복하게)하게 춤춘다. 공연 리플렛에 의하면 “키스 자렛의 ‘쾰른 콘서트’는 실제 공연 당시 모든 것이 불완전했던 상황 속에서 혼신의 연주를 통해 완벽함으로 승화시킨 명반으로 손꼽힌다.” 아마 잉거는 이 실황 앨범을 듣고 느낀 얽매이지 않는 자유로움과 점점 자연스레 기분 좋아짐을 그대로 안무한 것이다. 관객이 금세 따라 추고 싶어진다. 재미의 요소는 군무 중에 꼭 게걸음같이 혼자 옆으로 천연덕스럽게 지나가는 무용수가 있어 눈이 따라가게 만든다.

요한 잉거의 두 작품을 보고 나니, 이 안무가는 우선 음악을 선택한 다음에 주제를 정하고 안무를 하지 않을까 싶다. https://www.viva100.com/article/20250512500010

체리암 산문 중 <지은작가의 시간여행>의 필진이자 극연출가인 지은과 앞으로 종종 무용 공연 보자고 했다. 우린 작년 가을에 만났는데 알고보니 동기동창. 함께 연극에 대한 기획도 하고 있다. 이 날 비가 오는데 성곡미술관 앞 카페에서 수다 떨고 있는데, 약속시간에 비해 한 시간이나 일찍 나온 곰이 어슬렁 나와 돌아다니는 장면을 팥이 우연히 목격!

- 5월19일 7:30 국립정동극장 세실> 어느 볕 좋은 날 음악극, 은선, 곰과 함께 관람

체리암의 <궁금한 궤적> 김산하편에 온 손님인 풋풋한 대학생 은선과 덕수궁 돌담길에서 만났다. 이제 대학교 1학년이고 서울이 아직 익숙지 않아, 체리지기들이 가끔 서울의 문화생활을 함께 하자고 했다. 처음 같이 가본 공연은 국악 뮤지컬 형태인데 250년 만에 부활한 24권의 오래된 일기장 이야기이다. 1775년부터 하루도 빠짐없이 이어진 13년의 기록.(원래 25권이 있었는데 한 권 없어짐) 잘 알려져 있지 않은 조선 후기 문인, 유만주의 일기 ‘흠영’을 기반으로 엮은 극이다. 흠영이란 꽃송이와 같은 인간의 아름다운 정신을 흠모한다는 뜻이란다.

*정리 잘 된 블로그 https://blog.naver.com/jnlee89z/220945492024

사실 조선시대에 양반 남자로 태어나면 과거급제해서 공직으로 나가는 일 외에는 답이 없었다는 점이 생각해보면 황당하다. (여자의 억울함은 말할 것도 없다!) 중인으로 태어나는 것이 차라리 낫지 않나 싶다. 재능을 타고 났는데 양반이라는 이유로 그것을 업으로 삼지 못하게 된 것처럼 바보같은 시스템이 어디 있나. 극 내용을 보니 유만주는 관심사도 다양하고 참으로 젠틀맨의 면모를 갖춘 이였으나 아버지처럼 벼슬을 하지 못해 집안 대소사를 챙기며 살며 그 무료함을 일기 쓰는 일로 달랬던 것이다. 여러 식물을 감상하는 대목도 아름답고 아픈 자식에 대한 마음을 담은 대목도 감정이입이 잘 된다. 소설도 써보았으나 남들이 알아주지 않아 실패했다고 한다. 정원이 예쁜 집에 사는 것이 꿈이었던 만주, 영원한 취준생의 넋을 기리는 극이 꽤나 흥미진진한 구성으로 잘 짜여져 있었다. 팥은 음악극/뮤지컬 형식을 썩 좋아하지 않는 편인데 이번 극은 그나마 덜 오글거리는 편이라 재밌게 봤다.

이 작품은 원래 2022년 젊은 예술가 지원 프로그램 두산아트랩에서 낭독극으로 선보였고 올해 창작ing에서 음악극으로 제작된 것으로 소리꾼 한 명(김율희)과 배우 세 명이 등장한다. 아울러 피아노, 퍼커션, 피리, 클라리넷의 연주와 함께 소리를 들을 수 있어 참신하다. 주인공 중 김율희(작창까지 참여)는 유명한 젊은 소리꾼인데 역시 연기도 잘 하고 목소리가 참 멋지다. 이 분이 하는 공연은 찾아 가봐야겠다!

팥.

*1976년 개관한 세실극장은 70-80년대 소극장 연극의 중심이었던 역사적 공간이다. 2022년부터 이곳은 새로운 이름 ‘국립정동극장 세실’로 바뀌었고 <창작핵심기지>라는 기치 하에 작품들이 지속적인 생명력을 가질 수 있도록 지원하고, 이를 통해 다양한 상상력과 가능성이 펼쳐지는 공간을 지향한다.