이번 학기 고급한국어 수업은 학생 수가 12명으로 비교적 적어 교실이 아닌 공간에서 수업을 하고 싶다는 생각이 있었다. 교실이라는 공간이 주는 제약에서 벗어나 조금은 편안한 마음으로 이야기를 나누거나 함께 음식을 나눌 수 있겠다는 생각에서였다. 우연히 체리암과 연이 닿게 되어 이런 사정을 말씀드리니 선뜻 공간을 내어주셔서 나로서도 처음으로 한옥에서 한국어 수업을 하게 되었다.

가지런히 정렬된 찻잔처럼 긴장된 느낌으로 모두 심각한 표정을 하고 있다.

수업의 주제는 ‘손과 발’이었다. 한국어에는 손과 발을 포함한 관용 표현이 많다. 예를 들면, ‘손이 크다’, ‘손을 쓰다’, ‘손을 놓다’, ‘손이 모자라다’, ‘발이 넓다’, ‘발을 빼다’, ‘발이 묶이다’, ‘발등에 불이 떨어지다’와 같은 표현은 한국어 모어 화자에게는 간단하지만 한국어가 모어가 아닌 사람에게는 모두 외워야 할 대상이다. 즉, ‘손’과 ‘크다’의 의미를 안다고 해서 ‘손이 크다’를 ‘인심이 넉넉하다’의 뜻으로 바로 해석할 수 있는 것은 아니다. (언어를 들여다 보면 어떤 뚜렷한 법칙이 있는 것이 아니라, 사람들이 많이 써 왔고 또 쓰는 과정에서 퇴적되고 굳어진 결과를 받아들인 채로 나도 그 퇴적에 참여하고 있다는 생각을 하기도 한다.)

다음으로는 손의 부분을 가리키는 단어를 배웠다. ‘엄지’, ‘검지/집게손가락’, ‘중지(中指)/가운뎃손가락’, ‘약지(藥指)’, ‘소지(小指)/새끼손가락’과 같은 단어는 그야말로 평소에 한국인들은 딱히 생각하지 않고 쓰는 단어들이다. 이번 수업에서는 자신의 모국어에서 이 단어들이 어떤 어원을 가지고 있는지 조사해서 서로 공통점과 차이점을 발견하는 시간을 보냈다. 물론 한국어의 ‘엄지’와 ‘검지’가 그렇듯 정확한 어원을 알기 어려운 것들도 있지만 지역적으로 인접해 있지 않고 문화적으로 먼 지역들 사이에서도 공통적인 부분이 있어 몇 가지 소개하고자 한다.

‘한국어 단어: 어원의 의미(학생들의 국적을 중심으로)’와 같이 나타내었다. (학생들이 보고한 것이고 원래 어원은 그 정체를 알기 어려운 경우가 많으니 재미로 봐 주시기를!)

- 엄지: 두껍다, 강하다, 크다(미국, 프랑스, 독일, 대만(大拇指), 몽골), 부모(일본), 어머니(중국, 대만(拇指), 베트남)

- 검지: 가리키다(미국, 프랑스, 독일, 일본, 베트남, 몽골), 음식 혹은 그 음식을 집는 도구(한국(집게손가락), 중국, 리투아니아), 신앙고백과 기도(파키스탄)

- 중지: 가운데(한국, 미국, 독일, 일본, 중국, 대만, 베트남, 몽골, 파키스탄), 크다(프랑스, 리투아니아)

- 약지: 반지(미국, 프랑스, 독일), 성스러움(몽골), 이름이 없음이 곧 이름(중국, 대만, 리투아니아), 약(한국, 일본), 마지막에 가까움(베트남)

- 소지: 작다(한국, 미국, 프랑스, 독일, 리투아니아, 일본, 중국, 대만(小拇指), 베트남, 몽골, 파키스탄), 귀(프랑스: 귀를 팔 수 있는 손가락은 역시 새끼손가락?)

읽어보면 대체로 그 유래를 이해할 수 있다. 그런데 그중에서도 약지(藥指)를 가리키는 말이재미있다. 반지, 특히 결혼 반지를 끼는 손가락이기 때문에 반지와 관련이 있는 언어가 있고, 과거의 영적 의례에 사용된 손가락이기 때문에 성스러움과 관련이 있는 언어가 있다. 반면에, 중국과 대만에서는 무명지(無名指)라는 슬픈 이름을 가지고 있다(물론 한국에서도 쓰인다). 이름이 없는 손가락이라는 뜻인데, 이름 없음 그 자체가 이름이 된 것이 기구하다. 흥미로운 것은 전혀 다른 문화권이라 할 수 있는 리투아니아에서도 같은 의미의 단어가 사용되고 있다는 것이다. ‘무명’보다는 조금 낫다고 할 수 있겠지만 베트남어에서도 ‘거의 마지막’이라는 이름을 쓰고 있다. 그 자체로는 별 특성이 없기 때문인지 마지막 손가락인 새끼손가락을 빌려서야 비로소 이름을 얻을 수 있는 것이다.

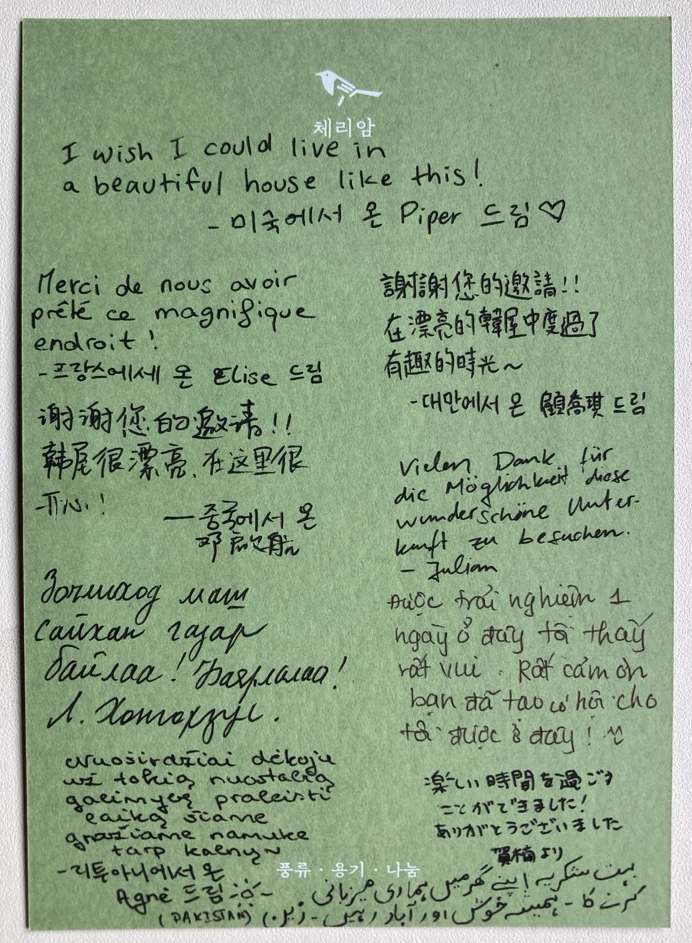

어쨌든 위의 내용은 선생이자 언어학자인 나의 관점에서 간단하지만 흥미롭고 재미있는 조사였다. 이쯤 되니 벌써 수업으로 계획한 시간은 끝나 있었다. 체리암에서 준비해 주신 맛있는 작두콩차가 남아 있었고 시간을 넉넉하게 안배해 주셨기 때문에 계속 남아 있을 학생은 남아 있으라고 했다. 그런데 진짜 ‘수업’은 지금부터였다. 몸이 안 좋은 학생 한 명만 집에 가고 나머지 학생들은 모두 모여서 한국어로 자유롭게 대화하기 시작했다. (공통어(lingua franca)가 영어가 아닌 한국어라니!)

교실에서는 아무래도 학생들 사이의 의사소통은 꽤 제한되기 때문에 이제서야 학생들끼리 ‘왜 한국어를 공부했어요?’, ‘원래 학교에서의 전공은 뭐예요?’, ‘졸업하고 뭘 하고 싶어요?’와 같은 질문을 하면서 서로에 대해 알아가기 시작했다. 나로서는 학생을 집단으로 뭉뚱그려서 체리암 혹은 한옥에 연결하는 기회로 생각한 것인데, 오히려 체리암이라는 장소가 학생들을 서로 연결하는 기회를 주었다. 어쩌면 학교와 교실이라는 환경이(그 환경에는 나도 포함된다) 자유로운 말의 움직임을 가로막고 있었던 것이 아닌가 하는 생각도 들었다. 체리암이라는 편안한 공간은 공기가 자유롭게 드나들 듯, 학생들에게도 말이 자연스럽게 오가고 숨 쉴 수 있는 편안한 언어의 공간이 되어 주었다. 결국 원래 예상한 시간보다 두 시간 반을 넘겨서야 각자 점심을 먹으러 흩어졌다. 학생들의 머릿속엔 ‘손과 발을 포함한 관용 표현’이 얼마나 남아 있을까? 어쩌면 그건 나에게만 중요했던 것인지도 모르겠다.

- 글과 사진 고재필(서울대학교 고급한국어 강사)